COLUMN

こんにちは![]()

本日は、「CPI」という経済用語についてお話したいと思います。

当社の運用レポートや運用報告会でもよく登場する言葉ですが、改めて学んでいきましょう![]()

CPIとは、Consumer Price Index の略称で、消費者物価指数のことです。

物価が上がっているのか、下がっているのかというインフレの度合いを示す指標として使われています。

日本だけではなく、世界各国で発表されています。

また、同じくインフレ率を示す指標としてPPI(生産者物価指数)もあります。

※PPIについては、「PPIって何?」で解説しています。

※総務省のデータを基に、GOファンド株式会社が作成。

2014年にCPIが大きく上昇していますが、これは消費税が5%から8%に上がったことが大きな要因です。

そのため、実質的な物価上昇は昨年2022年頃から始まっていることが分かります。

先日発表された2023年7月の日本のCPIは3.1%上昇と、11か月連続で3%を上回っており、依然として高い水準で推移しています。

※総務省のデータを基に、GOファンド株式会社が作成。

実は、世界と比べると日本の上昇率は低水準にとどまります。

ただし、諸外国は少しずつインフレ率が鈍化してきているのに対し、日本には低下する兆しが中々見えてこないのが実情です。

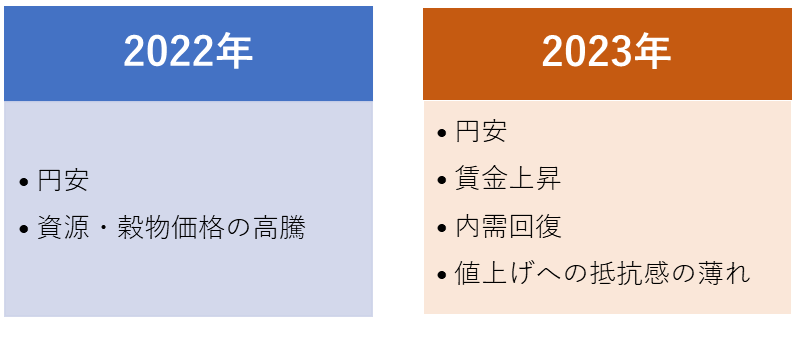

値上げ要因も昨年とは少し違ったものになってきています。

2022年は、円安や資源・穀物価格の高騰が値上げの大きな原因でした。

しかし、2023年は賃金上昇への圧力や外国人観光客や個人消費の増加による内需回復が、コスト転嫁される傾向が出始めています。

また、昨年からの度重なる値上げによって消費者側にそれへの抵抗感が薄れ、企業側にも値上げしやすい雰囲気があります。

経済指標は投資をする際に見るだけではなく、私たちの身の回りで起きていることを「数字」として把握するのにも役立ちます。

「何となく物価が上がっている」ではなく、「●%物価が上がっている」と考えられると、漠然とした物価高への不安が少し軽減するかと思います![]()

投資や資産運用に関する難解な専門用語をわかりやすく丁寧に解説しています。初心者の方でも理解しやすいように、用語の意味だけでなく、具体的な使われ方や関連知識もあわせて紹介。金融の知識を深めたい方や、ニュースや投資情報を正しく読み解きたい方に役立つ内容をお届けします。

「ヘッジファンド」という言葉を聞いたことがあるけど、実際にどういったファンドなのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。自身でもヘッジファンドに投資できるか気になる方もいるでしょう。 この記事では、ヘッジファンドの […]

2024年1月から新NISAがスタートします。新NISAで資産形成を行う上で、投資信託(ファンド)は、最も利用される金融商品です。 投資信託は長期投資が基本です。長く運用するには、個々の投資信託の仕組みやメリット・デメリ […]

長期的に安定した資産運用を目指すために、覚えておかなければならない投資方法が「分散投資」です。分散投資は、高い収益を狙うのではなく、損失を抑えながら長期的に資産を増やしていきたい人に向いた投資方法になります。 このコラム […]

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説

米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向

日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説

テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用

投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用