COLUMN

海外資産を対象にした投資信託の主なリスクとしては「価格変動リスク」「信用リスク」以外に、「為替変動リスク」や「カントリーリスク」などがあります。投資信託では、為替ヘッジ(あり)の商品を選択すると「為替変動リスク」を抑えることができます。ただし為替ヘッジを行うにはヘッジコストと呼ばれる費用が発生し、為替差益が得られないなど、注意しなければならない点もあります。このコラムでは、為替ヘッジの仕組みや為替ヘッジにかかるコストなどをわかりやすく解説します。

為替変動リスクとは「海外の資産に投資したときに、その国の通貨と日本円との間で為替レートが変動することによって起こるリスク」です。

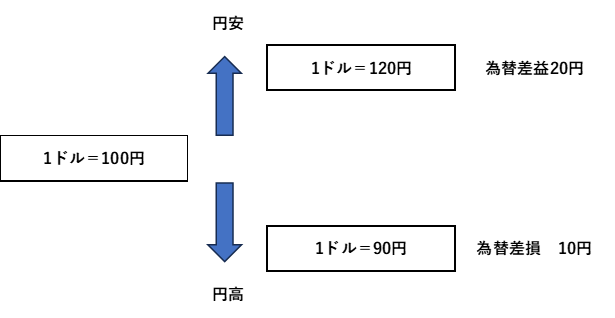

例えば、日本円を米ドルに転換し海外資産に投資をする場合、投資時点の米ドル/円の為替レートが1ドル=100円として、その後1ドル=120円の円安になると20円の為替差益が得られ、1ドル=90円の円高になると10円の為替差損が発生します。

(画像:筆者作成)

為替の変動要因は、政治的要因、2国間の金利差、国際収支や景気動向などに影響されます。

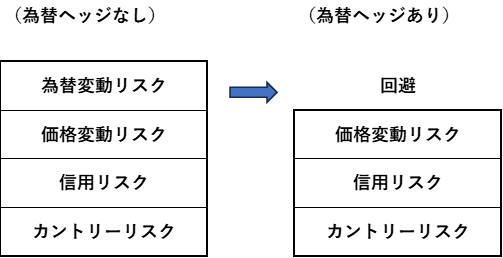

為替ヘッジの「ヘッジ」とは「回避する」という意味で、為替変動リスクを抑えるために行われます。

日本国内から海外資産に投資する場合は、円高による為替差損を抑えるのが目的です。この場合、円安による為替差益を得ることはできません。

為替ヘッジの仕組みは、将来の為替レートを予約すること(外国為替先物予約、以下為替予約)で行います。円高に備える場合には外貨を売り、円を買う為替予約を行います。

ただし、為替予約をするには費用がかかります。

(画像:筆者作成)

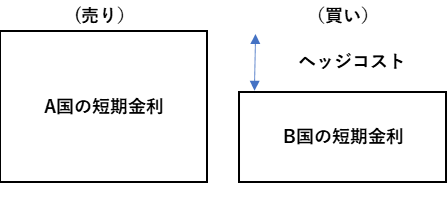

為替ヘッジのために為替予約をした場合、費用が発生するケースと収益が発生するケースがあります。

費用が発生するのは「金利の高い通貨を売って、金利の低い通貨を買うケース」です。

(画像:筆者作成)

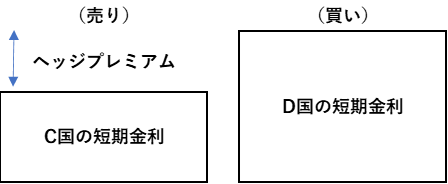

逆に、収益(プレミアム)が発生するのは「金利の低い通貨を売って、金利の高い通貨を買うケース」です。

(画像:筆者作成)

現在の円は米ドルやユーロなどに比べて低金利の通貨になるので、円で海外資産に投資をする際に為替ヘッジをした場合、上のケースのように金利差分の費用が発生します。

簡易的な計算例として、日本の金利が0.1%、米国の金利が5.25%の場合、金利差分の5.15%(5.25-0.1%)のコストがかかります。1ドル=100円の場合は約5円がヘッジコストとなります。

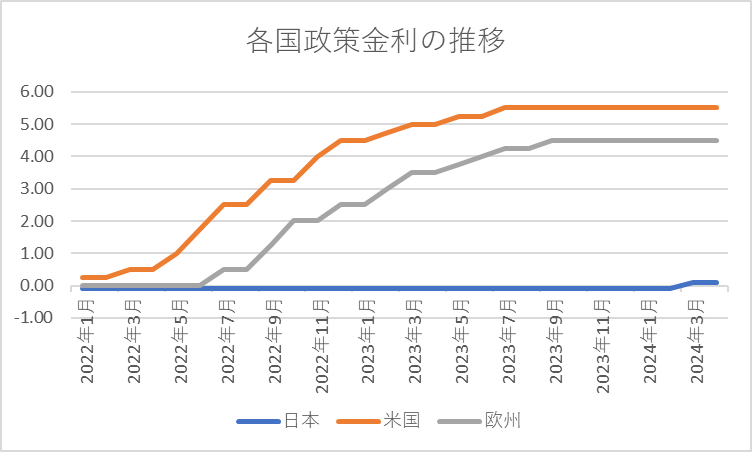

各国の金利について詳しく見ていくと、新型コロナなどを起因とした急激なインフレを抑制するために、米国や欧州は2022年から政策金利を急ピッチで引き上げました。しかし日本ではデフレ脱却のために低金利を維持したため、金利差が拡がり、為替ヘッジコストを高める要因になりました。2024年4月現在の政策金利は、日本0.10%、米国5.50%、欧州4.50%です。

(「外為どっとコム」の数値をもとに筆者作成)

ただし、ヘッジコストは金利差以外に2つの通貨(ドル、円など)の需給関係も影響し、需要がある通貨を調達する際には上乗せ金利によるコストが発生します。

投資信託では為替ヘッジ(あり)の商品に投資を行うことで、円高による為替差損のリスクを抑えることはできますが、円安による為替差益を得ることができなくなります。

その点から考えると為替ヘッジ(あり)がおすすめなのは「今後円高になると考えている人」「為替変動リスクを抑えたい人」です。

一方で為替ヘッジ(なし)がおすすめなのは「今後円安になると考えている人」「為替リスクを許容できる人」になります。

どちらが良いか断定することはできませんが、日本人の多くが金融資産を「日本円」で保有しているため、ある程度は外貨で運用、つまり為替ヘッジ(なし)の投資信託で通貨分散をすることも一つの選択肢となるでしょう

GOファンドは日本国債、日本・米国・欧州の株価指数先物・債券先物に分散投資し、独自の戦略で年率15%以上(※)のリターンを目指して運用している絶対収益型のファンドです。

GOファンドでは、通貨分散の効果を高めるために為替ヘッジを行っていません。

またGOファンドは投資信託ではありません。

※運用報酬や取引にかかる費用を考慮して計算しています。税金は計算に含まれていません。将来の運用成果を保証するものではありません。2001年1月から2020年5月までのGOファンド投資戦略を用いたパフォーマンスシミュレーションと2020年6月より運用している私募ファンドの実際のパフォーマンスを使用して算出したものになります。

ネットで、最短3分で口座開設の申し込みができるので、この機会にGOファンドで口座を開設し、資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。

為替ヘッジを利用することで、投資信託のリスクの1つである「為替変動リスク」を抑えることができます。しかし、現在の日本円のような低金利の通貨で行う場合には、一定のコストがかかります。

また、為替ヘッジを利用する場合、通貨分散の効果や為替差益を得ることはできません。

為替ヘッジのあり・なしの選択は、各国の今後の金利動向や景気動向をみながら、慎重に行う必要があります。

投資や資産運用に関する難解な専門用語をわかりやすく丁寧に解説しています。初心者の方でも理解しやすいように、用語の意味だけでなく、具体的な使われ方や関連知識もあわせて紹介。金融の知識を深めたい方や、ニュースや投資情報を正しく読み解きたい方に役立つ内容をお届けします。

「ヘッジファンド」という言葉を聞いたことがあるけど、実際にどういったファンドなのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。自身でもヘッジファンドに投資できるか気になる方もいるでしょう。 この記事では、ヘッジファンドの […]

2024年1月から新NISAがスタートします。新NISAで資産形成を行う上で、投資信託(ファンド)は、最も利用される金融商品です。 投資信託は長期投資が基本です。長く運用するには、個々の投資信託の仕組みやメリット・デメリ […]

長期的に安定した資産運用を目指すために、覚えておかなければならない投資方法が「分散投資」です。分散投資は、高い収益を狙うのではなく、損失を抑えながら長期的に資産を増やしていきたい人に向いた投資方法になります。 このコラム […]

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説

米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向

日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説

テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用

投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用