COLUMN

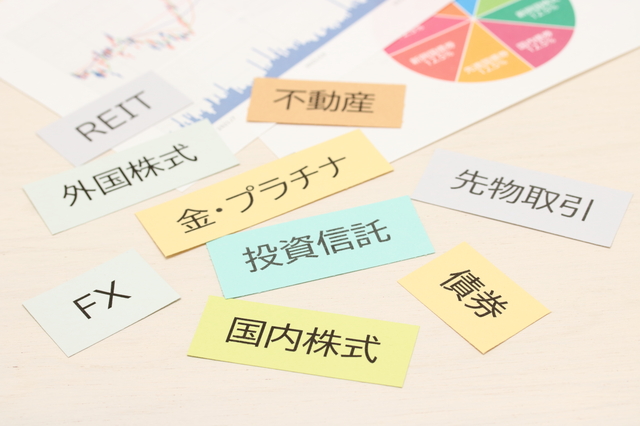

資産運用でお金を増やしたいけれど、何を選んで良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?選んだ商品によっては元本割れリスクがあるため、金融商品選びは慎重に行う必要があります。

このコラムでは、これから資産運用を始める方向けに、資産運用の種類やリスク、年代別の始め方について解説しています。

資産運用とは金融商品などを活用して、自身が持っているお金(資産)を効率的に増やすことです。資産運用は主に預貯金と投資に分けられます。

預貯金とは銀行や郵便局の普通預金、普通貯金などを指します。預貯金は大きな利回りは期待できませんが、原則元本保証があるため、確実にお金を貯めたい方に向いています。

一方、投資では株式、投資信託といった金融商品があり、大きな利益を狙える可能性があるため、主に資産を増やしたい方に向いています。ただし投資には元本保証がないため注意が必要です。

資産運用にはさまざまな方法があり、それぞれリターンとリスクが異なります。リターンとは投資を行うことで得られる収益のことです。

またリスクとは、リターンの振れ幅のことです。金融商品には大きな利益が期待できるものほど、市況が悪化したときの下落幅が大きいという特徴があります。

これを踏まえ、代表的な金融商品の種類とリスク・リターンについて見ていきましょう。

銀行や郵便局で扱っている預貯金は主に、いつでも引き出せる流動性預貯金と、はじめに預入期間を決めて利用する定期性預貯金の2つに分けられます。

定期性預貯金は、基本的に満期日まで引き出しができませんが、流動性預貯金に比べて金利が高い傾向があります。

| 主な流動性預貯金 | 主な定期性預貯金 |

| 普通預金、当座預金 | 定期預金、積立定期預金、定期積金 |

預貯金は預金保険制度により、預金者1人あたり、1金融機関ごとに、元本1,000万円と破綻日までの利息などが全額保護されます。また当座預金は全額保護されます。

預貯金は元本保証(1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保証されます)があるため、資産運用におけるリスクは低いものの、金利が低いため大きく増やすことも難しいという特徴があります。

企業が発行する株式の売買や保有によって、利益を狙う資産運用の方法の1つです。

企業が事業活動に必要な資金を集めるために発行した株式を購入し、企業に資金を提供する代わりに、利益の一部を配当金として受け取れたり、企業価値の上昇によって株価の値上がり益を得られたりするメリットがあります。

また、企業によっては株式を保有している株主に対して、自社の商品や様々なサービスを株主優待として提供しています。

ただし企業業績の悪化や、経営方針の変更などによって株価が値下がりするリスクがある点には注意が必要です。

株式投資は資産運用の中でも、ハイリスク・ハイリターンの部類に入ります。

投資信託は、投資家から集めた資金を投資のプロである運用会社がまとめて運用し、運用成果を分配する金融商品です。

多くの投資家から小口の資金を集めて大きな資金にすることで、株式や債券などのさまざまな金融商品に分散して投資をします。

投資信託の価格のことを基準価額といい、購入したときの基準価額よりも値上がりしたタイミングで売却することによって、利益を得られます。

また投資信託のなかには、保有口数に応じて定期的に分配金が支払われるものもあり、定期的に利益を得たい方におすすめです。ただし分配金は投資信託の資産(信託財産)から支払われるため、基準価額が分配金の分だけ下がってしまうというデメリットなどがあります。

投資信託にもよりますが、投資信託の多くは株式や債券などの金融商品の様々な銘柄に分散投資をすることによってリスクを抑えて運用しています。そのため株式投資よりもリスク・リターンは低い傾向があります。

マンションやアパート、戸建てなどを購入して他人に貸し出し、家賃収入などを得る資産運用の方法の1つです。

入居者がいる限り、安定した家賃収入が得られる他、購入時よりも高値で売却すれば売却益も得られます。

ただし入居者が退去し、次の入居者が見つからないとその間の家賃収入がゼロになってしまいます。

また老朽化や自然災害などで所有している不動産の修繕などが必要になる場合があるため、貯蓄や保険による備えが必要です。

貴金属の金に投資をする方法です。

金に投資をする方法としては、現物の金を購入する「金地金(きんじがね)」、外国の政府などが発行する金貨の購入、毎月一定額を支払って金を購入する純金積立、金価格への連動を目指して運用する金投資信託や金ETFがあります。

金投資は株式の配当金や投資信託の分配金などはありません。金投資で得られる利益は、金価格の上昇による値上がり益のみです。

資産運用ではさまざまなリスクが存在します。ここでは代表的なリスクとして、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスクの3つを紹介します。

投資対象の価格が変動するリスクのことです。

株式や投資信託といった金融商品は市場の動向などによって価格が変動する可能性があり、また不動産も景気や金利などの変化によって、不動産価格が変動する可能性があります。

資産運用のうち、預貯金以外はすべて価格変動リスクがあるものと考えましょう。投資対象を選ぶ際には、各資産のリスクとリターンを把握して、自身の資産運用方針にあったものを選ぶことが大切です。

為替相場の変動により、外貨建て資産の価値が変動するリスクを指します。

為替変動リスクの一例として、1ドル100円のときに、100万円を年利5%の米ドル建ての預金に預けたケースで見てみましょう。

1ドル100円のとき100万円は1万ドルと交換でき、この1万ドルを年利5%で運用すると1年後1万500ドルになります。

この1万500ドルを1ドル100円のときに円に交換した場合、受け取れる金額は105万円です。元本は100万円なので、このケースでは5万円利益が出たことになります。

また1ドル110円のタイミングで円に交換すると、115万5,000円となり、さらに利益が発生します。しかし1ドル90円のタイミングで円に交換すると、94万5,000円となり、元本割れしてしまいます。

このように外貨建て商品は、換金時の為替レートによっては利益が発生したり、損失が発生する可能性があります。

債券や株式を発行している国や企業の財務状況が悪化し、債務不履行が起こるリスクのことです。

投資先が破綻してしまうと大きな損失を被る可能性があるため、投資先の財務状況や経営状況をチェックしておくことが大切です。

信用リスクを図る指標としては「格付け」があります。格付けは、国や企業の信用リスクを評価して、アルファベットや数字で表します。

例えば格付け会社大手のS&P グローバル・レーティングでは、最上位がAAA、以下AA、Aと続き、最下位はDまで細かい格付けを行っています。

投資先を選ぶときは、国や企業の格付けも確認しておきましょう。

年代によって世帯構成や収入状況が異なるため、資産運用で選ぶべき金融商品や運用方針も変わってきます。年代別の資産運用の始め方について、詳しく見ていきましょう。

資産運用は、運用益を再投資する複利での運用のほうが、資産が増えやすいという特徴があります。

また複利効果は運用期間が長いほど大きくなるため、投資は20代・30代のように若いうちに始めたほうが有利です。

ただし20代・30代はまだ収入が低く、運用する原資がない可能性もあります。

まずはケガや病気などの急な支出があっても困らないように、生活費の半年分~1年分を預貯金で準備して、それから少しずつ資産運用を始めると良いでしょう。

40代・50代は世帯を持っている方が多く、住宅ローンの返済や教育費なども必要になるため、一般的に人生の中で最も支出が多くなる年代と言われています。

しかし老後の生活も視野に入れておく年代でもあるため、生活資金に負担が出ないよう、無理のない金額で資産運用を始めることが大切です。

50代後半になると住宅ローンの返済が終わり、子どもが独立する世帯も増えてきます。ここから老後に向けて、資産形成のペースを上げていきましょう。

60代になると定年退職を迎え、現役時代ほどの収入を得るケースは少なくなります。運用期間があまり残されておらず複利効果が働きにくいため、リスクを抑えた資産運用を行うのが一般的です。

しかし近年では高齢化により、定年退職後の生活が長期化しています。長生きするということは、それだけの貯蓄を準備しておかなければならないということです。

貯蓄を預貯金に預けておくだけでなく、一部を投資に回すことで、資産寿命を延ばすことも検討しましょう。

例えば60歳時点で1,000万円の現金があり、毎年何も運用をせず120万円ずつ取り崩すと、約8年で1,000万円はなくなってしまいます。

しかし1,000万円を年利3%で資産運用しながら毎年120万円ずつ取り崩すと、資産が枯渇するまでの期間は約9年となり、1年ほど資産寿命を延ばせます。

やみくもに資産運用を始めると、利回りの高さに気を取られて、必要以上にハイリスク・ハイリターンの商品に投資をしてしまう可能性があります。資産運用では、まず運用目的を明確にしましょう。

また投資は余剰資金を活用し、「長期・積立・分散投資」を意識しリスクを抑えた運用を心がけてください。なかなか思ったように資産が増えないからといって、甘い投資話に乗らないよう気を付けましょう。

資産運用をするときは、目的を明確にすることが大切です。

資産運用は大きな利益が期待できる金融商品ほど、市況が悪化したときの下落幅も大きくなるという特徴があります。

運用の目的を明確にしないまま投資を始めてしまうと、必要以上にハイリスク・ハイリターンの商品を選んで、大切な資産を大きく減らしてしまうかもれません。

まずは何のために、いつまでに、どれくらい増やしたいのか?と、投資の目的を明確にして、適切な投資対象を選ぶことが大切です。

資産運用は余剰資金を使いましょう。余剰資金とは当面使う予定がないお金のことです。

毎月の手取り額から、生活費や光熱費など毎月必ず支払いが必要になる支出と、車の購入費用や旅行費用など、近いうちに使い道が決まっているお金を引いて残った金額が余剰資金となります。

余剰資金がないときは、生活費を見直しましょう。生活費の見直しは、通信費や保険料など、毎月の支払額が決まっている固定費を優先したほうが効果的です。

理由として、固定費は見直すことによる効果が大きいことが挙げられます。

投資は元本割れリスクがあり、残念ながらリスクをゼロにすることはできません。

しかし「長期・積立・分散投資」を心がけることで、投資の元本割れリスクを軽減することは可能です。

長期投資は複利運用のメリットを高める効果があります。また積立投資は、毎月1万円、2万円など定期的に一定額を購入することで、購入単価を平準化できます。分散投資は株式と債券など、値動きの特徴が異なる金融資産に分散して投資をすることです。

「長期・積立・分散」のうち、どれか1つでも元本割れリスクを抑える効果はありますが、3つ組み合わせるとリスクを抑える効果がさらに高まります。

投資のリスクとリターンは表裏一体の関係があります。ハイリターンの金融商品はハイリスクであり、ローリターンの金融商品はローリスクであることが基本です。

仮にハイリターン・ローリスクの投資話を持ちかけられたら、慎重に対処するよう心がけてください。

悪質な投資話に乗ってしまうと、大切なお金を騙し取られてしまう可能性もあります。

少しでもおかしいと感じたり、不安に感じたりしたときは最寄りの消費生活センターなどに相談してみましょう。

資産運用をするときは、NISAやiDeCoといった制度を活用すると、さらに効率的に資産を増やせます。また資産運用の商品選びに迷ったら、ロボアドバイザーの活用もおすすめです。ここでは、資産運用をする際に、ぜひ活用したい制度やツールを紹介します。

NISAとは投資の運用益が非課税となる制度です。2024年より非課税保有期間が無期限になり、年間投資枠も拡大しました。

従来の一般NISAが成長投資枠、つみたてNISAがつみたて投資枠となり、成長投資枠とつみたて投資枠が併用できるようになっています。

成長投資枠は上場株式や投資信託など、対象商品が豊富で中~上級者向けです。資産運用初心者の方は、長期・積立・分散投資に適した投資信託が対象商品となっているつみたて投資枠から始めてみましょう。

NISAはいつでも引き出しができるため、子どもの教育費が必要な時期に運用資産を一旦引き出し、その後、老後に向けた資産運用を再開するなど、ライフプランに応じて柔軟な運用が可能です。

老後の資産形成をするための私的年金制度です。国が国民の老後の資産形成を後押しする目的で生まれた制度のため、原則60歳まで引き出しができない代わりに、3つの税制優遇が用意されています。

1つ目は所得控除のメリットです。iDeCoは掛金が全額所得控除となるため、所得税・住民税を払っている方が始めると、税金が軽減されます。

またiDeCoもNISAと同様、投資の運用益が非課税になるメリットがあります。さらに60歳以降、iDeCoで運用した資産を受け取っても、退職所得控除や公的年金等控除により税金が軽減されます。

ロボアドバイザーとは、簡単な質問に答えるだけで、自身におすすめの資産配分や運用商品を提案してくれるツールです。

ロボアドバイザーが提案した資産配分や運用商品で運用するとどれくらいの利回りになるか、想定運用利回りのシミュレーション結果が確認できるものもあります。

ロボアドバイザーは資産配分や運用商品のアドバイスのみ行う「アドバイス型」と、アドバイスに加え、具体的な投資商品の買い付けまで行う「投資一任型」があります。

投資商品が多すぎてどの商品を選んだらよいかわからない方は、活用してみましょう。

資産運用は主に預貯金と投資に分けられます。預貯金は元本保証がありますが資産を大きく増やしたい方には向いていません。一方、投資は資産が大きく増える可能性がありますが、元本割れリスクもあります。投資商品には、さまざまなリスク、リターンの商品があるため、投資目的を明確にして、自身に合ったものを選びましょう。

NISAやiDeCoといった制度を活用すれば、さらに効率的に資産運用ができます。商品選びに迷ったら、ロボアドバイザーの活用も検討しましょう。

資産運用の基本から実践的なノウハウなどを幅広く解説するコラムです。初心者の方にもやさしく、資産形成をこれから始める方や、すでに投資信託を活用している方にも役立つ情報をお届けします。

なかなか預貯金ができず、周りの人はどれくらい預貯金をしているのか気になっている人もいるのではないでしょうか?この記事では、年代別、世帯別の平均預貯金額や中央値のデータを紹介しながら、預貯金額の傾向について解説していきます […]

2024年1月に新NISAがスタートしました。また、インフレの影響もあり「貯蓄から投資へ」の流れが加速しています。しかし、基礎的な金融知識もなく、投資を始めるのは危険です。 このコラムでは、投資初心者が投資をする前に押さ […]

目次 1 資産運用とはなにか? 2 金融商品の種類は? 2.1 預貯金 2.2 株式投資 2.3 投資信託 2.4 不動産 2.5 金 3 資産運用で知っておくべきリスクとは? 3.1 価格変動リスク 3.2 為替変動リ […]

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説

米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向

日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説

テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用

投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用