COLUMN

先進国(日本を除く)の株式を対象にした指数に「MSCIコクサイ・インデックス」があります。この中での米国株式の比率は、7割前後 です。また、全世界の株式を対象にした「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」という指数があり、こちらの米国株式の比率は6割前後です。 これらを踏まえると、海外への投資を考える上で米国株式を外すことはできません。

このコラムでは、米国株式を対象とした投資信託の概要や選び方のポイント、メリット・デメリット、今後の見通しなど説明しています。ぜひご一読ください。

米国株式投資信託とは「ニューヨーク証券取引所やNASDAQ(ナスダック)証券取引所に上場している株式を投資対象にした投資信託」になります。

米国株式投資信託の魅力は、長期的に大きな成長が期待できる市場へ投資できる点です。

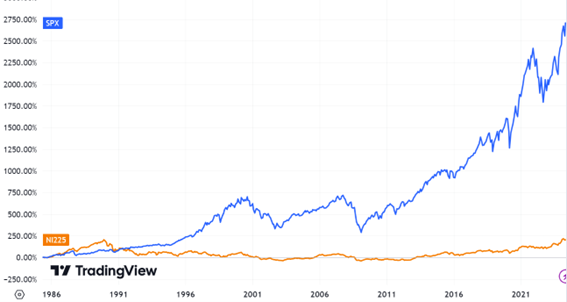

下のグラフは、米国株式の代表的な指数「S&P500(SPX)」と「日経平均株価(NI225)」の約40年間(1985~2024年4月30日まで)の推移です。この間にS&P500は約28倍になりましたが、日経平均株価は約3倍と9倍以上の差がありました。

出典:TradingViewのチャートを使用

米国株式投資信託には、上記のS&P500(SPX)やNYダウなどの指数に連動するインデックスファンドや、ファンドマネージャーが市場平均を上回る成果を目指し運用するアクティブファンドなどを投資対象とするものがあります。

S&P500やNYダウについては以下のコラムでも解説しています。

米国株式投資信託は、主に下記のような人におすすめです。

・成長性を期待できる銘柄に投資をしたい人

・長期的に安定した配当収入が得られる銘柄に投資したい人

現在のNASDAQ(ナスダック)証券取引所には、アマゾン・ドット・コムやマイクロソフト、エヌビディアなど大手ハイテク企業が上場しており、時価総額でも上位を占めています。これらの企業は生成AIなどの様々なイノベーションを生み出し続けており、今後も成長が期待できます。

また、ニューヨーク証券取引所には、コカ・コーラやP&Gなど長期にわたり配当を増やしている企業も数多く上場しています。これらの連続増配企業を元に算出した「S&P500配当貴族」と呼ばれる指数もあり、この指数に連動するインデックスファンドなどに投資をすることで、安定した配当収入を得られる可能性があります。

米国株式投資信託の選び方のポイントは、指数に連動することを目指すインデックスファンドを選ぶか、市場平均を上回る成果を目指すアクティブファンドを選ぶかによって大きく分かれます。

S&P500は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQ(ナスダック)証券取引所、NYSE Americanに上場もしくは登録されている、時価総額の大きい主要企業、約500社で構成された株価指数のことです。採用銘柄全体で米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしています。

採用銘柄 の中には、主要ハイテク企業のアップルやアマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、エヌビディア、生活関連企業のコカ・コーラやウォルマート、エンタメ企業のウォルトディズニーなどさまざまな業種の大手企業があります。

S&P500の採用銘柄には 下記のような選定基準があります。

|

・米国企業でS&Pが指定している米国の証券取引所に上場もしくは登録されていること

|

また、銘柄については四半期ごとに検討され、必要に応じて入れ替えが行われます。

NYダウは、ニューヨーク証券取引所やNASDAQ(ナスダック)証券取引所に上場している代表的な30銘柄で構成されたアメリカを代表する株価指数です。S&P500の約500銘柄と比べ、かなり銘柄が絞られた指数になります。

また、NYダウの算出方法は「株価平均型」となり、簡易的には30銘柄の株価の合計を30で除して求めることができます。S&Pなど指数が採用している「時価総額加重型」とは異なり、株価の高い銘柄の影響を大きく受けます。

NYダウの採用銘柄には、S&P500のような定量的な選定基準はありませんが、下記のような傾向があります。

|

・米国企業

|

また、銘柄の入れ替えは不定期に行われます。

NASDAQ100 は、NASDAQ(ナスダック)証券取引所に上場されている時価総額上位100銘柄(金融除く)で構成された指数です。NASDAQは新興企業が多く、上場廃止になる銘柄も多いため、新陳代謝の高い市場になります。

NASDAQ100の採用基準は資本、時価総額、利益、キャッシュフローなどから構成される基準のうち、1つをクリアすれば良く、赤字企業や米国の企業でなくても採用される可能性があります。

また、銘柄の入れ替えは毎年12月に行われます。

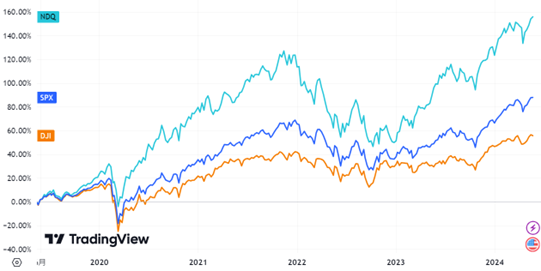

NASDAQ100(NDQ)には成長性の高い企業が多く採用されていますが、下のグラフのようにS&P500(SPX)、NYダウ(DJI)に比べ価格変動リスクは大きくなります。

出典:TradingViewのチャートを使用

アクティブファンドは、ファンドマネージャーが市場平均を上回る成果を目指すファンドになります。S&P500がベンチマークとして使われることが多いですが、ベンチマークを設定しないファンドもあります。

アクティブファンドの選び方に正解はありませんが、高い成長が期待できる銘柄に投資するファンドや、高配当の銘柄に投資をするファンドなどのテーマを最初に決めて、過去のパフォーマンスを比較しながら選ぶのも一つの方法です。

また、インデックスファンドの場合は指数に連動する運用を目指すため、手数料の安さが選ぶ基準となることが多いですが、アクティブファンドの場合、パフォーマンスはファンドマネージャーの腕次第になるため、手数料よりも過去の運用成果などの方が選ぶ際の基準となります。

米国株式投資信託のメリットとしては、下記の4つが挙げられます。

・世界最大の株式市場へ投資できる

・高い運用成果が期待できる

・世界を代表する企業に分散投資ができる

・連続して増配している企業へ分散投資ができる

メリットの1つ目は、世界最大の株式市場に投資ができる点です。

2024年3月末の世界の株式時価総額は117.3兆ドルで、その内米国の時価総額は55.3兆円と約47%を占めています。

また、当コラムの冒頭でも紹介した様に、世界の株式時価総額の約80%をカバーする「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」という指数では、国別比率で60%超が米国株式となっています。

上記の指数やS&P500 に連動するインデックスファンド、またはこれらの指数を上回る運用を目指すアクティブファンドなどに投資をすることで、世界最大の株式市場へ投資することができます。

メリットの2つ目は、高い運用成果が期待できる点です。

米国株式市場(S&P500指数)は、2002年のITバブルの崩壊、2008年のリーマンショック、2020年のコロナショックなどで株価が大きく下落することはありましたが、いずれもその後に史上最高値を更新しています。

短期的な下落局面あるものの、長期的な観点で投資をすることで高い運用成果が期待できます。

出典:TradingViewのチャートを使用

ただし、その時々の旬なテーマに絞った投資信託では、特定のセクターの比率が高いなど、十分な分散がされていないことも多く、価格変動リスクが高くなる可能性があるので注意が必要です。

メリットの3つ目は、世界を代表する企業に分散投資ができる点です。

S&P500やNYダウに連動する投資信託やETF(上場投資信託)に投資をすることで、アップルやマイクロソフト、コカ・コーラやマクドナルドなどグローバルに事業展開をしている企業に分散して投資を行うことができます。また、最近では米国株式市場をけん引するテクノロジー企業群のマグニフィセント・セブン*に集中投資をするファンドなども販売されています。

*マグニフィセント・セブンは、アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフ ト、メタ・プラットフォームズの7銘柄のことです。

メリットの4つ目は、連続して増配している企業に分散投資ができる点です。連続して増配できる企業とは、業績や財務基盤が安定した大型企業と言えます。

たとえば「S&P500配当貴族指数」の構成銘柄には4つの条件 が設けられています。

・S&P500の構成銘柄

・25年以上、連続して増配している

・時価総額が30億米ドル以上

・1日当たりの平均売買代金が500万米ドル以上

上記のような厳しい選定基準によって算出された指数も投資対象として検討してはいかがでしょうか。

米国株式投資信託のデメリットは下記などが挙げられます。

・為替変動リスクがある

・カントリーリスクがある

為替変動リスクはドル円レートの変動により起こります。購入時点より円高になると為替差損が発生し、円安になると為替差益が発生します。

カントリーリスクは、直近では2024年11月に大統領選挙があり、その結果によっては金融市場へ大きな影響を与える可能性があります。

上記2つのデメリットに関しては、長期投資をすることで影響を軽減できる可能性があります。

また、それ以外の懸念点としては、S&P500全体の時価総額に占めるマグニフィセント・セブンの比率が高いため、 分散効果が弱まっていることなどが挙げられます。

長期的には上昇が期待できる米国株式市場でも、数年に一度程度のペースで株価が大きく調整(下落)する可能性があります。安定した運用を目指すのであれば、債券へ分散投資も考えてみましょう。

「米国株式に投資するなら投資信託とETFどちらがいいのか」については、投資の仕方により変わります。

投資の仕方は、大きく「スポット投資」と「積立投資」に分かれます。スポット投資は、投資家が好きなタイミングで一括購入する投資方法です。

この場合は、信託報酬が投資信託に比べて安いETFのほうがよいこともあります。

積立投資の場合は、定期定額購入ができる投資信託の方が利用しやすいでしょう。

ETFでも積立投資はできますが、口数での購入になるため、定額購入はできません。

米国株式投資信託の今後の見通しを考える上で注視しておくこととしては、下記の3つが挙げられます。

・11月の米国大統領選挙

・生成AIの動向

・FRBの利下げ時期

大統領選挙の結果によっては、金融市場へ大きな影響を与える可能性があります。

生成AIの動向は、大型ハイテク株に調整が入りS&P500などの指数に影響が出る可能性があります。

利下げの時期が後ずれすることで、緩和的な金融政策への期待が後退し、株価に影響する可能性もあります。

このコラムでは、米国株式投資信託について選び方やメリット・デメリットについて説明をしてきました。米国株式には、大手IT企業のように今後も成長が期待できる企業や25年以上連続増配している企業など、さまざまな企業が上場しています。

米国株式投資信託の選び方・ポイントで説明した「S&P500」や「NYダウ」などの指数の内容を参考に、ご自身にあったファンドを選んでみましょう。また、投資は長期で考えるようにしましょう。

投資信託ではありませんが、GOファンドは、日本国債、日本・米国・欧州の株価指数先物・債券先物に分散投資をして年率15%以上(※)の運用成果を目指しているファンドです。

具体的な運用先は、日経平均先物、TOPIX先物、S&P500先物、DAX先物、日本国債先物、米国債先物、独国債先物、英国債先物、日本国債現物になります。

※運用報酬や取引にかかる費用を考慮して計算しています。税金は計算に含まれていません。将来の運用成果を保証するものではありません。2001年1月から2020年5月末まではGOファンド投資戦略を用いたパフォーマンスシミュレーション、 2016年6月からはファンドマネージャー田沼による前職での類似戦略の運用実績、2020年6月1日から2024年12月31日までのGOファンド運用実績を基に算出しています。

ネットで、最短3分で口座開設の申し込みができるので、この機会にGOファンドで口座を開設し、資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。

投資や資産運用に関する難解な専門用語をわかりやすく丁寧に解説しています。初心者の方でも理解しやすいように、用語の意味だけでなく、具体的な使われ方や関連知識もあわせて紹介。金融の知識を深めたい方や、ニュースや投資情報を正しく読み解きたい方に役立つ内容をお届けします。

「ヘッジファンド」という言葉を聞いたことがあるけど、実際にどういったファンドなのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。自身でもヘッジファンドに投資できるか気になる方もいるでしょう。 この記事では、ヘッジファンドの […]

2024年1月から新NISAがスタートします。新NISAで資産形成を行う上で、投資信託(ファンド)は、最も利用される金融商品です。 投資信託は長期投資が基本です。長く運用するには、個々の投資信託の仕組みやメリット・デメリ […]

長期的に安定した資産運用を目指すために、覚えておかなければならない投資方法が「分散投資」です。分散投資は、高い収益を狙うのではなく、損失を抑えながら長期的に資産を増やしていきたい人に向いた投資方法になります。 このコラム […]

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説

米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向

日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説

テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用

投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用