COLUMN

株式投資で期待できる収益には、株価の値上がりによる「キャピタルゲイン」と配当金による「インカムゲイン」があります。また、銘柄(企業)によっては、自社の商品やサービスなどを株主に提供する株主優待を行っているところもあります。

このコラムでは、配当金の概要や配当利回りの計算方法、配当金で銘柄を選ぶ際の注意点、配当金の受け取り方などについて、初心者の方にもわかりやすく説明しています。

インカムゲインを目的とした株式投資を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

配当金とは企業が株主に還元する利益のことです。キャピタルゲインによる収益に比べ、安定した収益が期待できます。

ただし、業績の悪化などにより、配当金が減少したり無くなる可能性もあります。

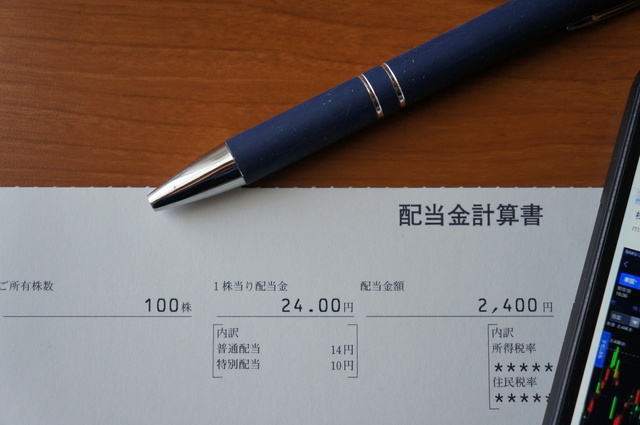

受け取ることができる配当金は、1株あたりの年間配当金×保有株数で計算できます。ただし金額だけを比較しても、その配当金が多いのか少ないのか判断できません。この場合、配当利回りという指標を使うことで比較することができます。

配当利回りは、配当金を株価で割って求めます。

計算式は「1株あたりの年間配当金÷株価×100」になります。

たとえば、1株あたりの配当金が50円、現在の株価が1,000円の場合、配当利回りは5%(50円÷1,000円×100)です。

株価が2,000円に上昇した場合、配当利回りは2.5%(50円÷2,000円×100)、逆に株価が500円に下落すると、配当利回りは10%(50円÷500円×100)に上昇します。

また、配当金が1株50円から80円に増えた場合、株価は1,000円のままであれば、配当利回りは8%に上昇します。

高配当銘柄の比較方法として、配当利回りの計算方法を紹介しましたが、必ずしも配当利回りが高い銘柄が良いとは限りません。

上記の例のように、配当利回りが上昇するパターンとしては、株価の下落または配当金の増加があります。

好業績などによって配当金が増加した場合では、好循環による配当利回り上昇になります。

しかし、業績悪化などによって株価が下落した場合の配当利回り上昇は、将来的に減配等のリスクにもなるため、注意が必要です。

また、高配当銘柄を選ぶ際には、配当性向も併せて確認しておきましょう。配当性向とは、利益に対する配当金の割合です。

配当性向が100%の場合、利益の全てを配当金に回したことになり、企業が成長するための資金にお金が回っていないことになります。

配当金は、1株当たりいくらというかたちで株主に支払われます。そのため、1,000円で購入した人も、5,000円で購入した人も、購入した時の株価に関係なく1株当たりの配当金は同額になります。

配当利回りは、株価に対する配当金の割合です。

たとえば、配当金が1株当たり100円の場合、1,000円で購入した人は10%、5,000円で購入した人は2%と、購入した時の株価により、配当利回りが異なります。

配当金の受け取り方は、以下の4つの方法があります。

| 1.株式数比例配分方式

2.一括振込方式(登録配当金受領口座方式)

3.配当金領収証方式

4.個別銘柄指定方式 |

1.は証券口座での受け取り、2.は銀行口座で受け取り、3.は配当金受領証をゆうちょ銀行などの窓口に持参しての受け取り、4.は銘柄ごとに銀行口座を指定しての受け取りになります。

ただし、NISAで購入した株式等の配当金を非課税で受け取るには、1.の株式数比例配分方式を選択する必要があります。

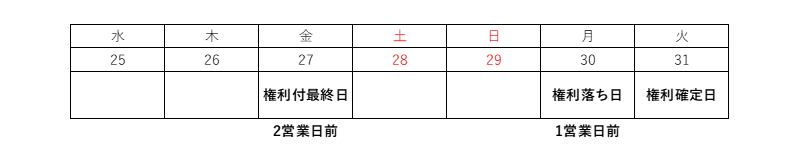

また、配当金を受け取るには、権利付最終日にその企業の株式を保有している必要があります。権利確定日の2営業日前が権利付最終日になり、1営業日前が権利落ち日になります。

権利落ち日には、理論的に配当金相当の株価が下がるとされています。

(筆者作成)

株主優待とは、企業が一定数以上の株式を保有している株主に対して、自社の商品やサービスなど「優待品」を送る制度です。1株の保有でも受け取ることができる優待もありますが、多くは企業が設定した条件(保有株数や保有年数)をクリアしないと受け取ることができない点に注意が必要です。

また、上場企業の全てが株主優待制度を実施しているわけではありません。株主優待のサイトなどでは企業の商品やサービス内容を確認することができるので、株主優待を目的に投資を行う場合は、このようなサイトを活用してみてください。

また、企業は安定した個人株主を増やすことや、広告宣伝効果などを目的とし株主優待制度を行います。ただし、近年では「株主への公平な利益還元」を理由に、廃止する企業も増えてきています。

ここでは、株価値上がりランキング、配当利回りランキング、株主優待ランキングが確認できるサイトを紹介しています。

ヤフーファイナンスの株価ランキング(値上がり率)月次になります。

ヤフーファイナンスの株式ランキング(配当利回り(会社予想)になります。

「みんかぶ」の株主優待人気ランキングになります。

配当金に関する「よくある質問」として、以下の5つをQ&A形式で紹介しています。

・配当金とは何ですか?

・月10万円の配当金を得るにはいくら必要?

・配当金が一番高い株は?

・配当金は必ずもらえる?

・配当金は現金ですか?

配当金とは企業が株主に還元する利益のことです。キャピタルゲインによる収益に比べ、安定した収益が期待できます。

ただし、業績の悪化などにより、配当金が減少したり無くなる可能性もあります。

月10万円の場合、年間で120万円の配当額となります。配当利回りを3%とした場合は4,000万円(120万円÷0.03)、5%とした場合は2,400万円(120万円÷0.05)が必要な資金になります。

ただし、上記はあくまでも目安で、配当利回りが一定と仮定し、税金等も考慮していません。

また、配当金の支払い回数や支払時期は企業により異なります。そのため、毎月配当金を受け取るには、支払い月の異なる複数の企業に投資するなどの工夫が必要です。

配当金が多いのか少ないかの判断は、1株あたりの金額で比較するものではなく、配当利回りで比較します。一般的に、配当利回り4%以上が高配当銘柄として認識されています。

配当利回りは配当金の増減以外にも、株価の変動の影響を受けるため、投資したい銘柄がある場合は、決算だけでなく日々の株価も意識しましょう。

配当金は必ずもらえるわけではありません。

配当金の原資は、通常企業の利益から支払われるため、業績が悪化、また赤字になったりした場合、無配(配当金を支払わない)になる可能性があります。成長企業などは利益を設備投資や研究開発費など企業の成長を加速するために使うこともあり、そもそも配当金を出さないところもあります。

配当金を重視するのであれば、業績が安定していたり、連続して増配をしている企業の中から選択することをおすすめします。

通常、配当金は現金で支払われます。受け取り先は、証券口座、銀行口座、ゆうちょ銀行などがあり、受け取り方法は投資家自身が指定します。

また、配当金は受取時に配当所得として、源泉徴収されるので原則、確定申告は不要です。税率は20.315%です。たとえば配当金が10万円の場合、手取り金額は約8万円になります。

このコラムでは、配当金の概要や配当利回りの計算方法、高配当銘柄を選ぶ際の注意点などについて説明しました。株式の配当金は、キャピタルゲインに比べ安定した収益が期待できます。

また、配当利回りが5%(税引後)ある場合、計算上20年(5%×20年=100%)で投資資金を回収できることになり、株価の下落に対して許容できる可能性もあります。このコラムを参考に、配当金や配当利回り、配当性向についての知識をより深めていただけたら幸いです。

GOファンドは日本国債、日本・米国・欧州の株価指数先物・債券先物に分散投資し、独自の戦略で年率15%以上(※)のリターンを目指して運用している絶対収益型のファンドです。

そのため、個別の株式には投資をしていません。

※運用報酬や取引にかかる費用を考慮して計算しています。税金は計算に含まれていません。将来の運用成果を保証するものではありません。2001年1月から2020年5月末まではGOファンド投資戦略を用いたパフォーマンスシミュレーション、 2016年6月からはファンドマネージャー田沼による前職での類似戦略の運用実績、2020年6月1日から2024年12月31日までのGOファンド運用実績を基に算出しています。

ネットで、最短3分で口座開設の申し込みができるので、この機会にGOファンドで口座を開設し、資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。

資産運用の基本から実践的なノウハウなどを幅広く解説するコラムです。初心者の方にもやさしく、資産形成をこれから始める方や、すでに投資信託を活用している方にも役立つ情報をお届けします。

なかなか預貯金ができず、周りの人はどれくらい預貯金をしているのか気になっている人もいるのではないでしょうか?この記事では、年代別、世帯別の平均預貯金額や中央値のデータを紹介しながら、預貯金額の傾向について解説していきます […]

2024年1月に新NISAがスタートしました。また、インフレの影響もあり「貯蓄から投資へ」の流れが加速しています。しかし、基礎的な金融知識もなく、投資を始めるのは危険です。 このコラムでは、投資初心者が投資をする前に押さ […]

資産運用でお金を増やしたいけれど、何を選んで良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?選んだ商品によっては元本割れリスクがあるため、金融商品選びは慎重に行う必要があります。 このコラムでは、これか […]

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説

米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向

日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説

テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用

投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用