COLUMN

個別株への投資をしている場合に、購入時より価格が下がった時の対処方法の1つとして「ナンピン(難平)」があります。ナンピンには買い増す場合の「ナンピン買い」と売り増す場合の「ナンピン売り」がありますが、一般的に「ナンピン」というと「ナンピン買い」を意味します。

このコラムでは、ナンピンの仕組みや、平均取得単価の求め方、メリット・デメリット、行う場合の注意点について初心者の方にもわかりやすく説明しています。ナンピンに興味のある方は、ぜひご一読ください。

ナンピン(難平)は、株式 の価格が下落したときに、追加で同じ銘柄を購入して平均取得単価を下げる目的で行われます。

ドルコスト平均法のように、価格は関係なく定期、定額で購入するのではなく、購入した時点よりも価格が下がったときだけ追加購入するのが「ナンピン」です。

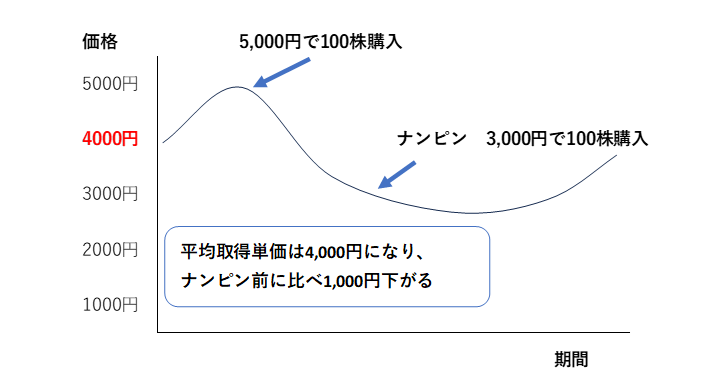

下のグラフでは、最初の購入時点の株価が5,000円、ナンピンを行った時点の株価が3,000円、ともに100株購入した場合です。ナンピン後の平均取得単価は4,000円になります。

(筆者作成)

計算方法については、次の章で解説します。

株式投資を例に、ナンピンの平均取得単価の求め方を説明します(以下の説明では、購入手数料を考慮していません)。

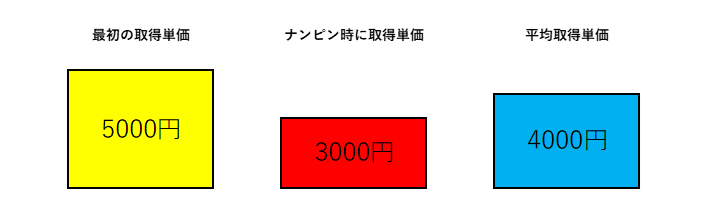

最初に購入した時の株価が5,000円として、100株購入すると投資金額は50万円(5,000円×100株)です。

その後、株価が3,000円に下がったときにナンピン買いで100株購入すると、投資金額は30万円(3,000円×100株)になります。

平均取得単価は、投資金額の合計を購入した合計株数で割って求めることができ、この場合の平均取得単価は4,000円(80万円÷200株)です。

ナンピン買いを行うことで、株価が4,000円を超えると含み益が発生するようになります。

(筆者作成)

また、複数回ナンピン買いをした場合も、同様の計算方法で平均取得単価を求めることができます。

ナンピンのメリットとして、以下の3つが挙げられます。

・平均取得単価を下げることができる

・含み損が解消されるハードルを下げる

・値上がり時の利益が大きくなる

以下でそれぞれ詳しく説明します。

メリットの1つ目は、価格が下がったところで購入するので、平均取得単価を下げられる点です。

例えば最初に200株を株価5,000円で購入し、ナンピン買いで100株を株価3,000円で購入すると、投資金額は最初が100万円(5,000円×200株)、ナンピン買いで30万円(3,000円×100株)です。

購入した株数は300株で投資金額は130万円となり、平均取得単価は約4,330円に下がります。

また配当のある株式の場合、配当額が変わらなければ平均取得単価が下がることにより配当利回りは上昇します。

メリットの2つ目は、含み損が解消されるハードルを下げることができる点です。

先に説明しましたように、ナンピンを行うことで平均取得単価を下げることができます。

そのため、保有している株価が上昇した場合、ナンピンを行わなかった場合に比べて早い段階で含み損を解消できる可能性があります。

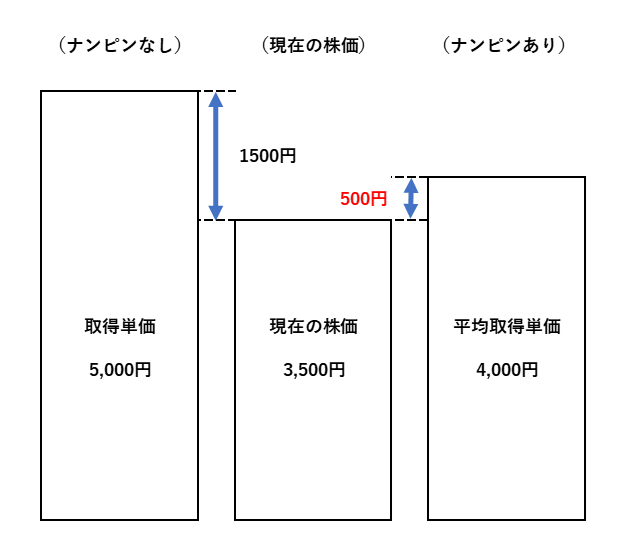

仮に現在の株価が3,500円とし、ナンピンをしなかったときの取得単価が5,000円、ナンピンをしたときの平均所得単価が4,000円の場合、含み損解消までの必要な値上がり幅は、ナンピンをしなかった場合は1,500円(5,000円-3,500円)、ナンピンをした場合は500円(4,000円-3,500円)になります。

(筆者作成)

(筆者作成)

メリットの3つ目は、値上がり時の利益が大きくなる点です。

ナンピンをしたことで、平均取得単価が下がります。そのため、最初の購入時点の株価を上回った場合、ナンピンをしなかった場合に比べて含み益が大きくなります。

例えば、最初の購入時点の株価が5,000円で100株購入し、株価が6,000円に上昇した場合、ナンピン買いを行わなかった場合の含み益は10万円((6,000円-5,000円)×100株)になります。しかし、株価3,000円のときに100株をナンピン買いすると、平均取得単価が4,000円に下がります。その際の含み益は40万円(6,000円-4,000円)×200株)となり、ナンピンをしない場合と比べて利益が大きくなります。

ナンピンを行うことで、株数が増えていることも利益の拡大に寄与しています。

ナンピンのデメリットは、以下の2つが挙げられます。

・価格が下落した場合にさらに損失が膨らむ

・一部の銘柄に投資比率が偏る

以下でそれぞれ詳しく説明します。

1つ目のデメリットは、ナンピン後に価格が下落してしまうと、さらに損失が膨らんでしまう点です。

例えば、最初に株価5,000円で100株購入し(投資金額50万円=5,000円×100株)、株価が3,000円に下落したときに100株を追加で購入した場合(投資金額30万円=3,000円×100株)、平均取得単価を4,000円(80万円÷200株)に下げていても、その後株価が2,000円に下落すると、損失は40万円((4,000円―2,000円)×200株)になります。

ナンピン行わない場合の損失は30万円(5,000円-2,000円)×100株)となり、ナンピンをすることで逆に損失が膨らんでしまいます。

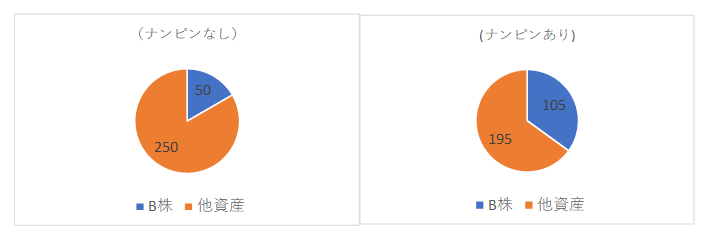

2つ目のデメリットは、ナンピンを行うことで一部の銘柄に投資比率が偏る点です。

例えば、Aさんの投資資金が全部で300万円あり、B株式を最初5,000円で100株購入(投資資金50万円)した後に価格が下がったとします。

そこから、株価3,000円のときに100株(投資資金30万円)、株価2,500円のときに100株(投資資金25万円)とナンピンを繰り返した場合、投資資金300万円のうち、B株式に約1/3の105万円(50万円+30万円+25万円)を投資することになってしまいます。

これにより、他の資産に回せる資金が減るため、資産運用で重要な分散投資の効果を高めることが難しくなるというデメリットがあります。

ナンピンを行う際の注意点として以下の2点が挙げられます。

・ナンピンを行うタイミングを決めておく

・ロスカットルールを決めておく

以下、それぞれについて詳しく説明します。

注意点の1つ目は、ナンピンを行うタイミングを事前に決めておくことです。

ナンピン買いで平均取得単価を下げるためには、ある程度価格が下落した段階で行う必要があります。

例えば、ナンピンを行う前の株価が5,000円、ナンピン時の株価が4,800円で100株ずつ購入すると、平均取得単価は4,900円((50万円+48万円)÷200株)となり、あまり効果的ではない可能性があります。

ナンピン買いは短期間に大きく価格が下落し、その後上昇する可能性があるときに行うと効果的な投資方法です。そのため、あらかじめどの程度の下落で行うのかを決めておくことが重要になります。

注意点の2つ目は、事前にロスカットルールを決めておくことです。

ロスカットルールとは、一定の損失が出た場合にその資産を売却して、それ以上の損失を増やさないためのルールです。

ナンピンを行い、平均取得単価を下げても、市場動向や景気動向によっては、さらに価格が下がる場合があります。そのため、事前にロスカットルールを決めておき、リスクをコントロールしましょう。

例えば、10%下落したらロスカットを行うなど、あらかじめ下落幅を決めておけば、それ以上の損失を抑えることができます。

ここでは、ナンピンに関してよくある質問をQ&A方式でまとめています。

具体的な質問内容は、

・投資初心者にナンピンは難しいですか?

・ナンピンの「売り」はありますか?

の2つです。

ナンピンは、今後価格が回復(上昇)すると予想したときに行う投資方法です。

例えば、株式投資であれば会社の業績予想や市場、景気の動向などを確認し、今後の株価の動向を予想しながら、どのぐらいの金額でナンピンを行うか判断する必要があります。その点で投資初心者には難しい投資方法かもしれません。

そのため、投資初心者の場合はナンピンを行うより、一定額を定期的に購入するドルコスト平均法を利用し、平均取得単価を下げるような投資方法の方が良い可能性があります。

ただし、ドルコスト平均法の場合、必ずしも平均取得単価が下がるわけではない点には注意が必要です。

信用取引では、ナンピンの「買い」「売り」両方の取引ができます。

「売り」から取引を始めて価格が上昇した場合、平均売却単価を引き上げるためにナンピンの「売り」が行われます。平均売却単価を引き上げることで、買戻しをした際の差益拡大を期待できます。

現物取引では、「買い」のみしか行えないため、ナンピンも「買い」のみとなります。

匿名組合のGOファンドは、投資家から出資というかたちで資金を預かり運用します。

GOファンドの出資先は、日本国債、日本・米国・欧州の株価指数先物・債券先物であり、株式のように「ナンピン」をすることはありません。

GOファンドは日本国債、日本・米国・欧州の株価指数先物・債券先物に分散投資し、独自の戦略で年率15%以上(※)のリターンを目指して運用している絶対収益型のファンドです。

※運用報酬や取引にかかる費用を考慮して計算しています。税金は計算に含まれていません。将来の運用成果を保証するものではありません。2001年1月から2020年5月までのGOファンド投資戦略を用いたパフォーマンスシミュレーションと2020年6月より運用している私募ファンドの実際のパフォーマンスを使用して算出したものになります。

ネットで、最短3分で口座開設の申し込みができるので、この機会にGOファンドで口座を開設し、資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。

ナンピンは、平均取得単価を下げる有効な投資方法の1つです。株価は、景気変動や市場動向、企業の業績などにより価格が変動します。急な価格変動により、価格が大きく下がったとしても、将来的に回復(上昇)が予想される場合にはナンピンが利用されます。このコラムでは、ナンピンを利用した時の平均取得価格の計算方法やメリット・デメリット、注意点などについて説明しました。投資方法の1つとして覚えていただけたら幸いです。

投資や資産運用に関する難解な専門用語をわかりやすく丁寧に解説しています。初心者の方でも理解しやすいように、用語の意味だけでなく、具体的な使われ方や関連知識もあわせて紹介。金融の知識を深めたい方や、ニュースや投資情報を正しく読み解きたい方に役立つ内容をお届けします。

「ヘッジファンド」という言葉を聞いたことがあるけど、実際にどういったファンドなのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。自身でもヘッジファンドに投資できるか気になる方もいるでしょう。 この記事では、ヘッジファンドの […]

2024年1月から新NISAがスタートします。新NISAで資産形成を行う上で、投資信託(ファンド)は、最も利用される金融商品です。 投資信託は長期投資が基本です。長く運用するには、個々の投資信託の仕組みやメリット・デメリ […]

長期的に安定した資産運用を目指すために、覚えておかなければならない投資方法が「分散投資」です。分散投資は、高い収益を狙うのではなく、損失を抑えながら長期的に資産を増やしていきたい人に向いた投資方法になります。 このコラム […]

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説

アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説

米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向

日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説

テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用

投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用